介護保険の仕組み

「バリアフリーリフォームを我が家でも」と、ご検討中の方にぜひ知っておいてもらいたいのが介護保険制度の仕組みです。これを活用すれば、施工にかかるコスト負担を大幅に軽減することが可能です。

介護保険とは?

簡単にいえば、介護を必要とする高齢者の治療や介護などにかかる負担を社会全体で支援するための保険制度です。例えば、高齢になると加齢による病気で寝たきりなどになり、介護が必要になることがあります。その負担がすべて家族にかかるとしたら大変なこと。そこで、40歳から国民全員で保険料を払い、いざ介護が必要になった場合でも多方面から支援が受けられるようにと考えられたのが介護保険です。この介護保険は、医療や身の回りの世話だけでなく、介護のためのリフォームや介護用品の購入、レンタルなどにも適用されるのが特徴です。

介護保険の仕組み

介護保険は市町村などが「保険者」となって運営し、各事業者が各種介護サービスを提供。被保険者(利用者)は、各種介護サービスの中から必要に応じたサービスを利用できます。

被保険者(利用者)

40歳以上になると誰もが被保険者になります。ただし、この被保険者(利用者)には65歳以上の高齢者からなる第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者=第2号被保険者の2種類があり、介護認定のプロセスや利用基準などに違いがあります。

| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |

|---|---|---|

| 対象となる人 | 65歳以上の高齢者 | 40歳以上65歳未満の 医療保険加入者 |

| 利用基準 | どのような原因でも所定の介護や支援が必要と認定されるとサービスを利用できる。 | 介護保険法が定める特定疾病などにより所定の介護や支援が必要と認定されるとサービスを利用できる。 |

保険者(市区町村)

介護保険制度を運営する保険者とは市町村などの自治体です。なお、市町村は下記のように介護保険を運営しています。

- 保険料の金額を決定し、保険料を徴収します。

- 第1号被保険者の保険料は市町村が直接徴収し、第2号被保険者の保険料は医療保険料と一括して徴収します。

- 介護保険被保険者証と負担割合証を交付します。

- 要介護認定を行います。

- 介護保険事業計画を策定し、介護サービスの確保や整備を行います。

- 地域包括支援センターを運営します。

サービス事業者

介護サービス事業者として指定を受けた民間企業や社会福祉法人、医療法人、NPO法人などが在宅サービスや施設サービスなどを提供します。

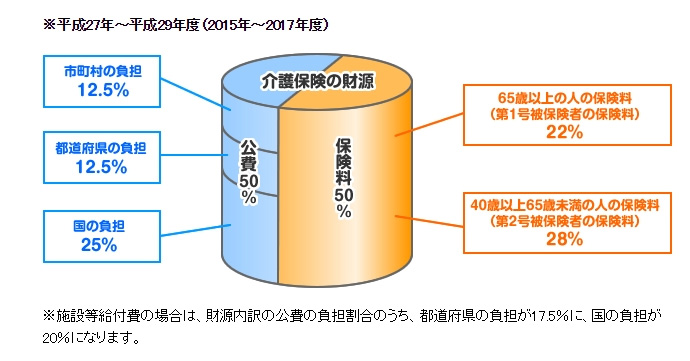

保険料について

上述のように、介護保険制度は、40歳以上65歳未満の人が納める保険料と市町村が負担する公費(税金)で運営されています。なお、保険料は第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

65際以上の人(第1号被保険者)の保険料

| 保険料の決め方 | 市町村により、介護サービスの規模や被保険者数などをもとに基準額が算出され、被保険者の所得に応じて段階的に決められます。したがって、保険料は市町村で異なります。 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 納め方 |

年金額により納め方が2種類に分かれます。

|

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

| 保険料の決め方 | 国民健康保険料の算出方法と同じで、世帯内の第2号被保険者の所得と人数に応じて決められます。 |

|---|---|

| 納め方 | 医療保険分と合わせ国民健康保険料として世帯主が納めます。 |

十年後を見越したお住まいのご提案

加齢による身体の変化は少しずつですが確実に進行していきます。例えば高齢になると若いころは普通にできていた日常の動作でも負担に感じたり、立ち座りや歩行にも不安を覚えるようになったりするものです。

もし、そのときの住まいが建てた当時のままの仕様だとしたらどうでしょう。段差でつまずいたり、階段で足をすべらせたりして、転倒し、骨折といった事態になりかねません。とくに年を取ってからの骨折、ケガはその後の生活の質を大幅に低下させます。

そうなる前に、住まいをバリアフリーにしておきたいところです。こうした福祉リフォームの適齢期はそのような必要性が生じる時点から10年前倒しが理想。高齢になってからいざ着手しようと思っても心理的に億劫になったり、資金的な不安が先立ったりして決断できない可能性があるからです。

また、施主様がまだ若くても親世代が10年後には高齢者となる場合は、やはりその時点でリフォームを実施したほうが得策です。段差の解消や手すりの設置はもちろんですが、車椅子を利用しやすいように出入口や通路を拡張することも視野に入れましょう。